ألهمتهم فكّ رموز الهيروغليفية قبل ألف عام واستخدموها في الأدب والسياسة والتصوف.. الكتابة على الجدران في الثقافة العربية

لم يكن يدور ببال الأطفال في درعا السورية -الذين كتبوا على جدران مدرسة الأربعين أربع كلمات: “أجاك (= جاءك) الدَّوْر يا دكتور”- أنهم بكتابتهم تلك يستحثّون عجلة التاريخ في دورتها، ويعلنون ثورة شعب عارمة؛ إذ انطلقت المظاهرات مع اعتقال الحكومة لأولئك الأطفال، فسرت في الشعب حُميّا الثورة التي استشرت -قبلُ وبعدُ- في البلدان والشعوب العربية، وما أعقب ذلك معروف لدى الجميع.

لم تكن الكلمات الأربع المكتوبة على الجدار هي المحرّك الأساسي للثورة بالطبع، ولكنها كانت وستبقى دليلًا على تفاعل الإنسان مع أحداث عصره، وتعبيره عن مشاعره وأحلامه وما يحيك في نفسه. كما لم تكن هذه الحادثة سابقة في التاريخ، بل هي تقليدٌ شعبيٌ عريق يتوخّى كشف مشاعر المجتمع تجاه القضايا التي تشغل باله منذ فجر التاريخ، أي منذ تعلّم الإنسان التعبير بالكتابة. وليس عجيبًا أن يتفق المؤرخون على تسمية الفترة ما قبل الكتابة بفترة ما قبل التاريخ، فما لم تحفظه لنا الكتابة يُعدّ خارج الوعي التاريخي للإنسان.

وما يهمنا في هذه المقالة هو أن نتتبع كتابات الجدران في تراثنا العربيّ الإسلامي، ونخصّ بالعناية أساسا تلك الكتابات الصادرة عن الأفراد، وكيف اتخذوا من الجدران سجلًا لهمومهم وخواطرهم وتفاعلهم مع بيئتهم وثقافتهم. وليس من شأننا هنا أن نعرض للكتابات ذات الطابع المؤسسي التي صدرت عن جهة دينية أو سياسية، ولذا سنُهمل كثيرًا مما كُتب في أماكن العبادة وصروح السياسة والزخارف والنقوشات فيها، سوى إلمام يوضح بعض جوانب التفاعل العربي الإسلامي مع جداريات حضارة الفراعنة.

فنحن إذن سنتتبع هنا -على فترات- ظاهرة الكتابة على الجدران كتعبير عن وعي الشخصية العربيّة الإسلامية بذاتها ومحيطها، ونرصد ذلك عبر محطات ثلاث: تتجلى أولاها في كتابات ما قبل الإسلام التي تبدو لنا في غاية البساطة والمباشرة؛ ثم نتناول بعدها مرحلة النضج التي أعقبت مجيء الإسلام وتمتاز بنوع من التفاعلية الثقافية الحرّة مع الآخر غير المسلم، والتعبير عن الهموم والأفكار بطريقة فنيّة ومميزة.

ثم تأتي المرحلة الثالثة التي تبلغ فيها الشخصية العربية الإسلامية أوْج نضجها في وعيها بذاتها؛ فنجد في ممارسة الكتابة على الجدران تعبيرًا عن اعتزازها بثقافتها الغالبة التي صارت تبشّر بها وتفاخر بسيادتها. فهذه سيرة المقالة التي بين يديك، وفيها ما لا ينتظم في هيكلها الرئيس لكنه داعمٌ لها من حيث هو تنويع على طريقتها ورافد لرسم ملامح صورتها ومسيرتها.

إضاءة كاشفة

أمست الكتابة على الجدران فنًا من الفنون العالميّة يعبّر عنه بمفردة “الغرافيتي” (graffiti)، ونحن نطلق على هذا الفن عبارة “الكتابة على الجدران” من باب التغليب، وإلا فهذا الوصف يشمل الكتابة على الجدران وما في حكمها من صخور وأحجار وأسطح صلبة، ففي مادة “graffito” من ‘معجم أوكسفورد‘ تعريفٌ لهذا الفن بأنه: الرسم أو الكتابة التي تُنقش على جدار أو أي سطح آخر.

ويَعُدّ الآثاريون الكتابةَ على الجدران بمثابة الكشّاف الذي يكشف لهم عن حقب التاريخ السحيقة المظلمة، حيث يُعتبر فعلا واعيًا تركه الأولون ليطلع عليه من يجيء بعدهم. ولذا فإننا من خلال مقارنة الكتابات على الجدران نستطيع أن نقارن بين الوعي البشريّ وأسئلة الإنسان على مدى الدهور؛ فهل ما يفكر فيه بشر في غابر الأزمان هو ذاته الذي يؤرق الإنسان المعاصر اليوم؟!

وقد ساهمت الكتابات على الجدران في تغيير أفكار عتيقة كانت محلّ تسليمٍ لدى دارسي التاريخ لا سيما فيما يتعلق بالعرب، منها مثلًا ما تقرر لديهم من المؤاخاة بين الأميّة والبداوة؛ إذ كشفت لنا كتابات أثرية لبعض القبائل العربية في بوادي الشام أنها كانت قبائل تمارس الكتابة، والكتابة دليل على وجود محتوى معرفيّ ينتقل من جيل إلى جيل مهما كانت بساطته.

ومن تلك القبائل مجموعة “الصفويين” التي يحدثنا عنها الأستاذ سعيد الغانمي في كتابه القيّم ‘ينابيع اللغة الأولى: مقدمة إلى الأدب العربي منذ أقدم عصوره حتى حقبة الحيرة التأسيسيّة‘؛ فيقول إنها “قبائل عربية عاشت في منطقة الصفا من بادية الشام وما جاورها، وتجيء تسميتهم بـ‘الصفويين‘ أو ‘الصفائيّة‘ من البيئة التي اختارت تلك القبائل الانتشار فيها، لأن كلمة صفاة تعني الصخرة..، ولكن الغريب أن هذه القبائل البدوية كانت تعرف الكتابة، وقد تركت آلاف النقوش”.

وتعود الكتابات الصفائيّة -فيما يحدده الباحثون- إلى ما بين القرن الثاني قبل الميلاد والقرن الرابع الميلادي. ومن خلال رصْد الباحثيْن سليمان الذييب ومدّ الله بن عويضة الهيشان في دراستهما المعنونة بـ‘نقوش صفوية‘؛ نجد أن غالبيّة تلك الكتابات كانت تذكاريّة، حرص فيها كاتبوها على تدوين أسمائهم وأسماء قبائلهم على الأحجار والصخور التي مرّوا بها أو قضوْا لديها زمنًا طيبًا، وهي محاولات بدوّية بسيطة لتخليد اللحظة وحبّ الذكر.

ونستطيع أن نتلمّس من خلالها نزوع الإنسان القديم إلى الخلود وبقاء الذكر، وهي نزعة يتساوى فيها بنو البشر جميعًا صالحهم وغير ذلك؛ فقد حفظ لنا القرآن رغبة إبراهيم ﷺ في خلود الذكر حين دعا اللهَ مناجيا: {وَاجْعَل لِّي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ}.

مضامين دينية

بيد أن الكتابات الأكثر وفرة بمنطقة الجزيرة العربية -والمنتمية إلى ما قبل تلك الفترة- هي الكتابات الثموديّة التي يقدّر عددها بالآلاف، ويظهر اسم ثمود منذ منتصف القرن الثامن قبل الميلاد، إذ كان الثموديون منتشرين في المناطق التي تمتد من شمال الحجاز وحتى سيناء. ويذكر لنا الأستاذ سليمان الذييب -في بحثه المعنون بـ‘النقوش الدعوية في الكتابات الثمودية بمنطقة حائل‘- أن ثمود المقصودين هنا وُجِدوا بعد قوم ثمود أصحاب النبي صالح ﷺ الوارد ذكرهم في القرآن.

ورغم أن الكتابات الصفوية أو الصفائية تشير إلى نمط من الكتابة البدوية العابرة؛ فإن دراسة الأستاذ الذييب تقدم لنا مادة غنيّة عن المجتمع المستقر. فالمجتمع الثمودي المستوطن بمنطقة حائل ترك لنا 1222 من الكتابات، وتواريخها تتفرق ما بين القرن السادس والقرن الأول قبل الميلاد، وتتوزع جغرافيًا على 34 موقعا بمنقطة حائل. كما تتنوع مضامينها بين طلب الرزق والغنى، وطلب الذرية والأولاد، والدعاء على الأعداء. وقد بيّنت هذه النقوش أن الأمراض لم تكن في غالبها عضوية بل نفسية أيضا، حيث بلغ عدد النقوش الدعائية 146 نقشاً.

ومن خلال استعراض بعض هذه الكتابات نجد تشابهًا بين هموم الإنسان المعاصر والإنسان الثموديّ؛ فالدين محوريّ في حياته ولذا نراه يستعين بأربابه في كل حوائجه. ومن خلال تلك الكتابات نتعرّف بعضًا من أسماء “الآلهة” التي كانت تُعبَد في جزيرة العرب (من مسمياتها: رضو، ونهي، ودثن، وعثر… إلخ)، ولسنا ندري هل كانت الكتابة من طقوس الدعاء لدى أولئك القوم، أم إن ما يدفعهم إلى كتابة أدعيتهم هو الرغبة في الاستكثار من قارئيها، لعل “الآلهة” تستجيب!

وفيما يلي نستعرض كتابات منها تتسم بالطرافة وتعبّر عن حاجات الإنسان الثمودي؛ فمنها كتابة توحي بأنها لعاشق يعاني من عوائق تحول دون وصله لمحبوبته، فيكتب داعيا: “أيها المعبود نهي (= اسم الآلهة) أتمّ هذا الزفاف”! وكتابة أخرى يبدو أنها تعود لأحد أقرباء فتاة تسمى “بي”، فيدعو كاتبها “الآلهة” أن تقيها العنوسة: “أيها المعبود زوّج بي. كتبه سَحْل”! وفي كتابة أخرى يبدو أن صاحبها كان يدعو لشخصين معروفين أن يجمعهما بيت الزوجيّة؛ فكتب: “أيها المعبود رضو (= اسم الآلهة) زوّج عاتقة من عاشق”! ومثله آخر يكتب: “أيها المعبود دثن، ساعد آيم على حبه السعيد”!

ويلفت أحد النقوش انتباهنا إلى تجذّر الذوق العربي في معايير الجمال التي تفيض بها أشعار الجاهليين، مسجِّلا أن امتلاء جسم المرأة زينةٌ لها، فنجد هذه الكتابة الطريفة: “أيها المعبود رضو زوجني المليحة (العظيمة) من حي إيل”. ونعود للسيدة “بي” التي ذكرنا دعاء “سَحْل” لها، ويغلب على ظننا أنها كانت تتصف بالنكد وصعوبة الأخلاق، ولذلك تأخّر حظها في الزواج، حيث نجد أنها قد تزوجت ثم نجد زوجها قد كتب يدعو عليها!

وتكشف لنا الكتابات أن قصص الحبِّ لم تكن كلها تنتهي بالزواج لدى الثموديين، فقد حفظت لنا الجدران خيبات أمل عشّاقهم، فهذه عاشقة تكتب بعد الفراق الممضّ “أيتها المعبودة عثر السماء، ساعديني على عشقي، فقد رحل سالم”! وعاشق آخر منهم أتعبه التردد في حسم شعوره، فاستعان بالآلهة وكتب: “أيها المعبود، احسم حيرة حبي”!

بذور أولى

كما نجد نموذجًا آخر من العشاق برّح به الحب وأضناه الجوى؛ فكان أكثر صرامة من غيره حين دعا معبوده أن يزيل الحبّ ويمحوه من الوجود، فكتب: “أيها المعبود نهي، أزل الحبَّ”!! فكان بذلك أسبق من أبي فراس الحمداني (ت 357هـ/968م) في اصطياد معنى بيته السائر: “إذا متُّ ظمآنًا فلا نزل القَطْرُ”! ويدعو أحدهم دون أن يضع اسمه فيكتب: “أيها المعبود نهي كُفَّ عول عن الحب”!

ومن الأدعية التي حفظتها لنا كتابات الثموديين الدعاء بالذريّة “أيها المعبود رضو هب لهند مولودًا، كتبه عوص”؛ وكذلك طلب الرزق: “أيها المعبود رضو أعط ‘ددن‘ الغنى، كتبه رحم”. ويدعو آخر: “أيها المعبود دثن، خمرٌ ونوقٌ”؛ ويكتب ثالث: “أيها المعبود دثن؛ الرزق والتمر”!! ولا تخلو بعض الكتابات من الحِكمة ودعاء بعض العقلاء ومحبي الفضيلة؛ فنجد أحدهم يدعو معبوده أن يقضي على داء الكِبْر: “أيها المعبود دثن، اقض على الكِبر واستأصله”!

وقد استمرت هذه المرحلة من الكتابات البسيطة والمباشرة طوال فترة الجاهلية وحتى بزوغ الإسلام؛ فنجد كتاباتٍ نُقشت في عصر الصحابة مثل الكتابة التي كُتبت على سدٍّ للخليفة معاوية بن أبي سفيان (ت 60هـ/681م) -رضي الله عنه- في الطائف، وكالنقش الذي وُجد في تَيْماء (تقع شمال غربي السعودية) يَلعن فيه كاتبُه قتلةَ الخليفة الراشد عثمان بن عفان (ت 35هـ/656م) -رضي الله عنه- ونصه: “أنا قيس كاتب أبو كتير، لعن الله من قتل عثمن بن عفن”.

وقد نقل الشريف أبو جعفر الإدريسي (ت 649هـ/1251م) -في كتابه ‘أنوار الأجرام العُلْوِية في الكشف عن أسرار الأهرام‘- عن أحد علماء حلب سمّاه أنه زار الأهرامات بمصر، وأخبره قائلا: “رأيتُ بأحدِ جُدُر الهرم الأكبر لأحد هؤلاء الصحابة النازلين بساحتها بعد الفتوح كتابةً -على طريقة الخط الكوفي القديم- برأسِ قَدُومٍ (= الفأس) نقرًا في الحجر، ما مثاله: «يوحِّد اللهَ فلانٌ»، وقد ذهب عن خاطري اسمه (= الصحابي) لبُعد العهد بذلك”!!

ويسجّل لنا المؤرخ عمر بن شَبَّة (ت 262هـ/876م) -في كتابه ‘تاريخ المدينة‘- مضمون “جداريّة” شاهدِ قبرٍ لشخص يبدو أنه كان من أصحاب المسيح ﷺ، وأرسله إلى سكان منطقة المدينة المنورة واكتُشف قبره هناك؛ فيروي ابن شبّة بسنده عن الإمام محمد بن شهاب الزهري (ت 124هـ/743م) أنه قال: “وُجد قبرٌ على ‘جمّاء أم خالد‘ (= مكان بوادي العقيق بالمدينة) أربعون ذراعا في أربعين ذراعا، مكتوب في حجر فيه: «أنا عبد الله من أهل نِـينَوَى، رسولُ رسولِ الله عيسى ابن مريم إلى أهل هذه القرية، فأدركني الموت فأوصيتُ أن أدفن فيـ[ـها]»”.

وإذا كانت هذه الكتابات تثبت شيئًا من البساطة في التصورات والمباشرة في التعبير لدى أصحابها؛ فإننا سنلاحظ تغيّر هذا الأمر في المحطة الثانية لظاهرة الكتابة على الجدران في الموروث العربي الإسلامي، والتي تمتزج فيها الثقافة العربيّة بالرسالة السماويّة فتنفتح الثقافة العربيّة الصحراويّة على الثقافات الأخرى، وتتحول الكتابة من التعبير الساذج عن بعض الرغبات إلى نوع من التأملات وكتابة تجارب الحياة، والتفنن في كتابة بعض المشاعر البسيطة. فهي مختلفة على مستوى المحتوى من حيث تعميق بعض المعاني، ومن حيث الشكل باستخدام أشكال فنيّة (شعريّة أساسا) لتوثيق المشاعر الإنسانيّة.

نقطة تحوّل

وهنا ينبغي أن نلفت انتباه القارئ الكريم إلى حقيقة تاريخيّة يقفز عليها كثير من الباحثين، بجعل فكّ الطلسم الفرعوني والكتابة الهيروغليفية سبْقاً غربيًا خالصاً أنجزه الفرنسي جان شامبليون (ت 1246هـ/1832م) سنة 1234هـ/1822م، بحلِّه لغز الرموز الهيروغيلفية على “حجر رشيد” الفرعوني المكتشف شمالي مصر سنة 1213هـ/7991799م؛ فقد سبقه علماء المسلمين -بما يزيد على ألف سنة- إلى جهود فك رموز الهيروغليفية.

وقد كانوا يسمُّون الكتابة الهيروغليفية “القلم البَرْباوي” نسبةً إلى “البَرَابي” (واحدها بَرْبى/برْبا) وهي المعابد الفرعونية؛ كما نجد لدى النويري (ت 733هـ/1333م) -في ‘نهاية الأرب‘- الذي يحدثنا عن اكتشاف “بلاطة من الصوان الأسود مكتوب فيها بـ‘القلم البرباوي‘ ثلاثون سطرا”. ويدعوها القلقشندي (ت 821هـ/1418م) -في ‘صبح الأعشى‘- “الخط البرباوي” فيشير لوجود قبر فرعوني “في الهرم الكبير.. على بابه لوح من الحجر.. مكتوب بالخط البرباوي”. وربما سمَّوْها “قلم الطير” كما عند السيوطي (ت 911هـ/1506م) الذي يقول في ‘حُسن المحاضرة‘: “ولأهل مصر القلم المعروف بـ‘قلم الطير‘، وهو ‘قلم البرابي‘، وهو قلم عجيب الحرف”!

وهذا الشريف الإدريسي يفيدنا -في كتابه المتقدم الذكر- بمعرفة بعض المسلمين قديما بقراءة الخطّ الهيروغليفي؛ فقد قال إن الخليفة العباسي المأمون (ت 218هـ/833م) في زيارته لمصر سنة 216هـ/831م أراد أن يطَّلع على سرّ الكتابات الهيروغليفية، فبحث عمن يعرفها “فلم يجد مترجمًا يترجم له عنها ويُعرب عن مُعْجَم ما اسْتَعْجَم منها غير أيوب بن مَسْلمة (ت بعد 216هـ/831م)، وهو شيخ من حكماء شيوخ المصريين دلّت المأمونَ حكماءُ مصر عليه..، فترجم للمأمون ما على الهرمين وعمودَيْ عين شمس، وما كان على حجر كان بالإصطبل من قرى كورة مدينة مَنْف”.

وقد وثّق لنا ابن وحشيّة النبطي (ت 318هـ/920م) هذا السبق العربي في فكّ رموز اللغة الهيروغليفية في كتابه ‘شوق المُسْتهام إلى معرفة رموز الأقلام‘؛ حيث أورد في الباب الثامن منه تفسيرًا للرموز الهيروغليفية وشرحًا لغوامض معانيها. كما يلفت الأنظارَ نصٌ في كتاب ‘أخبار مكة‘ للمؤرّخ الفاكهي (ت بعد 272هـ/885م) يسجل فيه وجود كتابات على مقام إبراهيم ﷺ عند الكعبة بالخط الهيروغليفي، اكتُشفت صدفة حين خضع المقام لترميم سنة 256هـ/870م فوجدوا كتابات -لم يحسنوا قراءتها- في “كتاب بالعبرانية ويقال بالحميرية، وهو الكتاب الذي وجدته قريش في الجاهلية”.

ويخبرنا الفاكهي -الذي كان شاهدا على هذه الواقعة- أنه دوّن لنفسه نسخة من هذه الكتابات؛ فيقول: “وحَكَيْتُه (= حاكيْته) كما رأيتُه مخطوطا فيه، ولم آلُ جهدي” في دقة تصويره. ثم يكمل لنا قصة هذه الكتابات بما يفيد باكتشافهم أنها لم تكن عبرية أو حميرية الخط وإنما كتابة هيروغليفية خالصة، وذلك بعد وصول نسخته منها إلى رجل مغربي مقيم في مصر، وكان متخصصا في فك الرموز الهيروغليفية بعد أن درسها كتاباتها على مدى 30 عامًا.

يقول الفاكهي: “فحدثني أبو الحسن علي بن زيد الفرائضي (ت 262هـ/876م) -و[كان] أخذ مني هذا الكتاب على المقام- فقال: حدثني أبو زكريا المغربي (ت بعد 256هـ/870م) بمصر، وقد أخذ مني هذه النسخة -يعني نسخة هذا الكتاب- فقرأتها عليه؛ فقال لي: أنا أعرف تفسير هذا، أنا أطلب (= أدرس) البرابي -والبرابي كتاب في الحجارة بمصر من كتاب الأولين (= الخط الهيروغليفي)- قال: فأنا أطلبه منذ ثلاثين سنة، وأنا أرى (= أدري) أي شيء هذا المكتوب في المقام، في السطر الأول: «إني أنا الله لا إله إلا أنا»، والسطر الثاني: «ملك لا يرام»، والسطر الثالث: «أصباوت» وهو اسم الله الأعظم، وبه تستجاب الدعوات”!! مؤشر دقيق

مؤشر دقيق

بعد امتزاج العربيّ بالثقافة الإسلاميّة وانفتاحه على الحضارات الأخرى نضج وعيُه بذاته ومحيطه، ونحن نجد في نشاط الكتابة على الجدران مؤشرًا مهمًا لقياس هذا الوعيّ وتطوره، من حيث إن هذه الممارسة العفويّة العابرة تصلح لأن تكون تعبيرًا عن الذات التي يصدر عنها فعل الكتابة؛ فالكتابة على الجدران لا تتطلّب رويّة التدوين الورقيّ، ولا التفرّغ لتجويد المعاني قبل تسجيلها، فهي تعبير عابر وخاطر شارد، يثبته الكاتب لحظة وروده ثم يمضي إلى شأنه.

ولا يوجد -في تقديرنا- مؤشرٌ يكون أدق تعبيرنا عن ثقافة ما من الممارسات العفويّة التي يقوم بها المنتسبون إلى تلك الثقافة، وخاصة ذوي النفوس المرهفة منهم على حد ما أورده المُحبّي (ت 1111هـ/1699م) -في ‘خُلاصة الأثر‘- للشاعر الدمشقي أبو بكر ابن الجوهري (ت بعد 1030هـ/1620م)، مبينا فلسفة الجداريات ومحوريتها في حياة الغرباء والعشّاق:

إِن الْغَرِيبَ إِذا تـــذكّر أَهلَه ** فاضتْ مدامــــعُه من الآمــاق

لعِب الغرامُ بقلبه فغدا على ** الجدران يشكو كَثرةَ الأشـواق!

وقد سخّر الله أحد أهم المدونين للثقافة العربيّة ليعتني بهذه الظاهرة، ولاسيما شِقّها المختص منها بجداريات شعر غُرَباء الأدباء؛ فجاء مؤرخ الآداب العربية أبو الفرَج الأصفهاني (ت 356هـ/967م) ليرصد لنا ما تقدم من تعاطي المسلمين معها وما صار من عادتهم في ممارستها، فخصص كتابًا تتبع فيه تجليات تلك الظاهرة وسمّاه ‘أدب الغرباء‘.

ففي كتابه هذا؛ يحكي لنا الأصفهاني كيف أنه وجدَ -في تتبعه لهذه الظاهرة- تسليةً له عما نابه من الهموم والأحزان بسبب “تغير الحال من سعة إلى ضيق، وزيادة إلى نقصان، وعلوّ إلى انحطاط”؛ فراح يعالج نفسه بتتبع أدب الغرباء الذين شكَوْا ما نابهم من هموم إلى الجدران، ودوّنوا بخطهم على صفحاتها معاناتهم من تقلّب الزمان.

وفي ذلك يقول الأصفهاني: “جمعتُ في هذا الكتاب ما وقع إليّ وعرفتُه وسمعتُ به وشاهدته.. مِن أخبار مَن قال شعرًا في غُرْبة ونطق عما به من كُرْبة، وأعلن الشكوى.. فكتب بما لقي على الجدران، وباح بسره في حانةٍ وبستان، إذْ كان ذلك قد صار عادة الغرباء في كل بلدٍ ومقصد، وعلامة بينهم في كل محضر ومشهد، فأرى الحال تدعو إلى مشاكلتهم، وحيف الزمان يقود إلى التحلي بسمتهم”! فالأصفهاني إذن يرصد حالة قد صارت “عادة الغرباء في كل بلد”، وطقسًا من طقوس المثاقفة والتفاعل الشعوريّ الحرّ جعله الغرباء “علامة بينهم في كل محضر ومشهد”.

ويذكر لنا الأصفهاني أن هذا الطقس صار ثقافة رائجة في أجيال صدر الحضارة الإسلامية، يعرفه الخاص منهم والعام؛ حتى إن الخليفة المأمون ليقول لأحد حاشيته وقد دخل في كنيسة ببلاد الروم: “من شأن الغرباء في الأسفار ومَن نزحت به الدار عن إخوانه وأترابه إذا دخل موضعًا مذكورًا ومشهدًا مشهورًا أن يجعل لنفسه فيه أثرًا، تبرّكًا بدعاء ذوي الغربة وأهل التقطّعِ والسياحة، وقد أحببتُ أن أدخل في الجملة، فابغِ (= أحضر) لي دواةً”؛ ثم كتب أبياتًا على جدار الكنيسة!

كما يحكي أن أبا جعفر المنصور (ت 158هـ/776م) دخل إلى قصر عَبْدَوَيْه ببغداد في آخر أيامه، بعد أن قاد الجيوش وحنّكته التجارب ومارس الحكم وأبلته السياسة؛ فقال لمرافقه: “اعطني فحمة”، قال المرافق: “فناولته، وكتب هذا الشعر على الحائط”، وهو أبيات للبيد بن ربيعة (ت 41هـ/662م) تلخص توْقَه إلى الخلود وطبيعة الأيام؛ ومنها:

المرءُ يأمل أن يعيـــ ** ـشَ وطولُ عيْـشٍ قد يضرُّه

تودي بشاشتُه ويُعْــ ** ـــقبُ بعدَ حُلْوِ العــيشِ مُرُّه مقياس نبض

مقياس نبض

ويروي أبو الحسن علي بن يحيى المنجِّم (ت 275هـ/888م) عن أبيه أنه صحب الخليفة الواثق (ت 232هـ/847م) في سُرَّ مَنْ رأى (= سامراء) وهو يبحث في قصوره عن بيتٍ للشرب والمنادمة، فنزل قصرا منها حسنًا اسمه ‘المختار‘، وكانت فيه صور ورسوم جميلة وفيها صورة “شَهّار البِيعة” (الشَّهّار: من يتولى ترتيب صلاة الليل في الكنائس)، وأحضِر الندماء والمغنون “فلما انتشى [الواثق] في الشرب أخذ سكينًا لطيفًا وكتب به نقشا على حائط البيت:

ما رأينا كبهْـــــــــجة ‘المـختارِ‘ ** لا ولا مثلَ صورة ‘الشــهَّارِ‘

ليس فيه عيبٌ ســـــــــــوى أن ** ما فيه سيُفْـــنيه نازلُ الأقدارِ”.

ثم إن المنجّم مَرَّ بعدها بسنوات بذلك الموضع فرأى بقايا ذلك القصر بعهد خرابه، وعلى حائطٍ من الحيطان مكتوب:

هذي ديارُ ملـــــوكٍ دبّـــروا زمنًا ** أمرَ البلادِ وكانوا ســـــادةَ العربِ

عصى الزمانُ لهم من بعدِ طاعته ** فانظرْ إلى فِعله بالجَوْسَقِ الخَرِب! (الجوسق: أحد قصور العباسيين بسامراء)

فكانت تلك الكتابة تعبيرًا عن نبضِ الشارع الواعي بلحظيّة علوِّ تلك الأسر الحاكمة، ثم بما آلت إليه أبهة سلطانها من اعتلال واختلال جراء صراعات العروش والجيوش.

ومن تلك الكتابات التي عكست نبض الشارع ومزاجه تجاه الأسر المالكة ووعيه بمكر الزمان وتقلّب دوراته؛ ما قرأه يحيى بن خالد البرمكي (ت 190هـ/806م) على أحد جدران قصره وكأن كاتبه يتنبأ موقنا بمصير أسرة البرامكة المُفْجِع:

انْعَمــوا آلَ بَرْمَـكٍ ** وانظروا مُنتهى هِيَهْ

وارقُبوا الـدهرَ أن ** يدور عليـكمْ بـداهِيَهْ

ومن هذه الكتابات أيضًا ما حكاه الأصفهاني قائلا: “حدثني صديق لي، قال: قرأتُ على القصر الذي بناه معزّ الدولة (البويهي ت 356هـ/967م) بالشَّمّاسِية (= منطقة كانت ببغداد) مما يلي نهر المهدي مكتوبًا: يقول فلان بن فلان الهَرَوي: حضرتُ في هذا الموضع.. سِماط (= مائدة) معز الدولة والدنيا عليه مقبلة. وهيبة المُلك عليه مشتملة، ثم عُدت إليه في سنة اثنتين وستين وثلاثمئة (362هـ/973م) فرأيت ما يَتعبِر به اللبيبُ، ويتفكّر فيه الأديبُ”! وهنا نلحظ أن الكاتب يفضّل في هذه الكتابات إخفاء اسمه خوفًا من صولة السياسيّ.

على أن أسلافنا استخدموا كتابات “الغرافيتي” للاحتجاج السياسي أو لإبراز مدى انسجام العلاقة بين الشعب ورجال الدولة، وليس فقط للوعظ بمصائر السلاطين ومقربيهم الذين طالما أدت بهم تقلبات السلطة إلى نهايات مأساوية؛ فالإمام ابن عساكر (ت 571هـ/1175م) يسجل لنا -في ‘تاريخ دمشق‘- محتوى جدارية احتجاجية تعبّر عن ضيق المحكومين بمظالم الحاكمين الذين لا يأبهون لمصالح الشعب، فقال إن “بعض أهل الأدب يذكر أن [الوزير العباسي النافذ] الفضل بن مروان (ت 250هـ/864م) خرج يوما فرأى مكتوبا في حائط داره:

تفرعنتَ يا فضل بن مروان فاعتبر ** فقبلك كان الفضلُ والفضلُ والفضلُ

ثلاثة أمْـــــــلاكٍ مضـــــوْا لسبيلهم ** أبادهم التنكيلُ والحَـــــــــبْسُ والقتلُ

وإنك قد أصبحت في الناس لُعـــبةً ** ستُـودي كما أودى الثــــلاثةُ مِنْ قبلُ

وكان الكاتب يقصد بذلك أسلاف ابن مروان من الوزراء العباسيين الكبار، وهم: الفضل بن يحيى البَرْمَكي (ت 192هـ/808م) وزير هارون الرشيد (ت 193هـ/809م)؛ والفضل بن الربيع (ت 208هـ/823م) وزير الأمين ابن الرشيد (ت 198هـ/814م)؛ والفضل بن سهْل السَّرَخْسي (ت 202هـ/817م) وزير أخيه المأمون. وكان الفضل بن مروان هذا وزيرا لأخيهما الخليفة المعتصم (ت 227هـ/842م).

ولم تتوانَ السلطةُ في استخدام الجداريات وسيلة لنشر دعايتها السياسية والمذهبية بين أوساط الشعب؛ فوفقاً للمؤرخ أبي شامة المقدسي (ت 665هـ/1267م) -في ‘كتاب الروضتيْن‘- فإن الفاطميين حين خاضوا معركة إثبات انتسابهم إلى آل البيت بثّوا الدعاية بذلك بين الناس موّظِّفين كل الوسائل والسُّبُل، حتى “إنهم كانوا يأمرون الخطباء بذلك على المنابر ويكتبونه على جدران المساجد وغيرها”، وذلك في مواجهة حمْلة تكذيب خصومهم العباسيين لهذا الانتساب الذي يرى فيه الطرفان شرعية سياسية تتدثر بلبوس ديني.

حوارات حرة

وقد تتضمن الكتابة الجدرانية حوارًا حُرًّا بين أشخاص لا يعرف بعضهم عن بعضٍ شيئًا، وإنما تجمعهم التأملاتُ الحرّة في مواضيع الشعور الإنساني. وفي ذلك يذكر الأصفهاني أنه قرأ في أحد الكتب أن عبد الله بن جعفر (ت 80هـ/700م) خرج للنزهةِ فأدركه المقيل فقالَ تحت شجرة، فلما أراد الانصراف كتبَ على الشجرة:

هل يموتُ المُحِبُّ من ألمِ الحُـ ** ـــبِّ وهل ينفع المــحِبَّ اللقاءُ؟

فلما رجع إلى الموضع بعد تنزهه وجد مكتوبا تحت بيته:

ليس للعاشقِ المُحبِّ من العيْـ ** ــشِ سوى منظرِ الحبيبِ دواءُ!

ومَرّ الخليفة هارون الرشيد وهو في طريقه إلى خراسان بصخرةٍ مكتوب عليها:

حتى متى أنا في حَــــلٍّ وتَرْحالِ ** وطولِ سـعْيٍ وإدبـــارٍ وإقبــالِ

ونازِح الدار لا أنفــــكُّ مُـغْــتربًا ** عن الأحبةِ لا يدرون ما حــالي

ولو قنعتُ أتاني الرزقُ في دَعَةٍ ** إن القُنوعَ الغِنَى، لا كَثرةُ المال

ويبدو أن كاتبها شخصٌ أفنى حياته في التنقّل والسفر في سبيل طلب الرزق، ثم انتهى إلى نتيجة متأخرة مقتضاها أن الغنى في التعفف والقناعة لا في كثرة المال، فأراد أن يسطّر خلاصة تجربته للعابرين!

ويظهر لنا من كتاب الأصفهاني أن هذه الكتابات كانت تكثر في المعالم السياحيّة؛ إذ يميل زوّارها إلى تخليد أسمائهم على جدرانها لمعرفتهم بكثرة الواردين عليها. فقد حكى عن رجل من أهل الشام أنه زار منارة الإسكندرية، فقال: دخلتها “لأرى عجيب بنائها وما أسمع من صفتها، فمررت بموضعٍ في أعلاها فيه خطوط الغرباء والمجتازين قديمة وحديثة، وإذا في جملة ذلك موضع مكتوب بحبر بيّنٍ: يقول محمد بن عبد الصمد وصلتُ لهذا الموضع سنة سبعين ومئتين (270هـ/883م)، وصلتُ بعد نصب وشقاء وملاقاة ما لم أحسب أني ألقى! ولم أحبّ الانصراف عنه إلا بعد أن يكون لي به أثر…”!!

ومثله ما حدّثه به أبو محمد حمزة الشامي من رجال القرن الرابع/العاشر الميلادي؛ فقال: “اجتزتُ بكنيسة الرُّها (= مدينة ‘أورْفا‘ بتركيا اليوم) عند مسيري إلى العراق، فدخلتها لأشاهد ما كنتُ أسمعه عنها، فبينا أنا في تَطوافي إذ رأيت على ركنٍ من أركانها مكتوبًا بالحُمْرة: حضَر فلان بن فلان وهو يقول: من إقبال ذي الفطنة إذا ركبتْه المحنةُ انقطاعُ الحياة، وحضورُ الوفاة، وأشدُّ العذابِ تطاول الأعمار في ظل الإدبار!

وبمناسبة ذكر الأماكن السياحية؛ فإننا نلاحظ أن المسافرين لم يكتفوا بالكتابة على المعالم الأثرية فحسب، بل كتبوا حتى على جدران الفنادق التي كانوا ينزلونها، وهنا يبدو لنا أن أبا الفرج لم يكن مجرد جامعٍ لهذه الأخبار فحسب، وإنما ممارسٌ لهذا النشاط الكتابيّ الذي يبدو أنه انتشر في عصره، فنجده يروي أنه زار البصرة ولم يكن فيها شخص يعرفه فيأنس به، ثم قال: “كتب هذه الأبيات على حائط البيت الذي كنت أسكنه” عند مغادرة المدينة؛ ومنها:

الحــــمد لله على مــــا أرى ** من ضَيْـعتي ما بين هذا الورى

أصارني الدهـرُ إلى حـــالةٍ ** يَعْدَمُ فيها الضيفُ عندي القِرى

أصبح أُدْمُ السُّوق لي مَأكَلًا ** وصار خبز البيت خبز الشرا(ء)

من بعدِ مِلْكي منزلًا مُبْهِجًا ** سكنـــــتُ بيتًا من بيوت الكِرا(ء)

كما يكشف لنا كتاب الأصفهاني أن الرحالة المسلمين اعتمدوا في أسفارهم تقليدا يشبه “مدونات السفر” أو ما يسمى اليوم “Travel blogs”، التي يكتب فيها الرحّالة عن أسفارهم فيقرؤها محبو الأسفار ليطلعوا على خلاصات تجارب هؤلاء الرحّالة. فالأصفهاني يحدثنا أنه وجد على جدار المسجد الجامع بمدينة تُدعى متّوث (تقع في إيران اليوم) مكتوبًا: “حضر المؤمّل بن جعفر البَنْدَنِيجي (ت بعد 327هـ/939م) في شهر رمضان من سنة سبع وعشرين وثلاثمئة، وهو يقول: كنا نسمع أهل العلم يقولون: فَقْدُ الأحبة في الأوطان غُربة، فكيف إذا اجتمعت الغربة وفَقْد الأحبة، وجملةُ الأمر أن الذي عرفته من حال الدنيا أنه لا يفي فرحُها بتَرَحِها (= حزنها)، فقلت:

يا مَنْ على الدنيا يجاذبْ ** وعلى زخارفـــــها يُغاضِبْ

لا تطْــــلُبَنَّ وِصِــــــالَها ** ليست لصــــاحبها بصاحبْ

إني خــــــــبرتُ حديثَها ** يا صاحِ من طول التجارِبْ!

وإذا تحته مكتوب بغير ذلك الخط:

صدقتَ صدقتَ وعندي الخبرْ ** سأحذرُ منها ركوبَ الخطرْ

وأحملُ نفسي على حــــــــالةٍ ** فإما انتـــفاعٌ وإمــــا ضررْ”!!

رسائل تحذير

ولأن كاتب البيتين الأخيرين السابقين تَنْفَحُ منه روح التفاؤل والحماسة، فإننا نجد أن بعضها يدلّ على تفاعل سلبيّ تكسوه سوداويّة رهيبة. ومنه ما رآه رجلٌ في ظَفار (تقع اليوم بعُمان) بقصر خرِبٍ قديم البناء وإذا على بابه مكتوب بحبر: “حضر عليّ بن محمد بن عبد الله الطَّبَرْسي (ت بعد 314هـ/929م) هذا الموضع سنة أربع عشرة وثلاثمئة وهو يقول:

نَمْ للخطوب إذا أحداثُها طرقتْ ** واصبِرْ فقد فاز أقوامٌ لها صبَروا

وكلُّ ضـــيقٍ سيأتي بعده سَعَةٌ ** وكلُّ فَــــــــوْتٍ وشيكٍ بعده الظفرُ

وتحته مكتوب بغير ذلك الحبر والخط: “حضر القاسم بن زرعة الكَرَجي (ت بعد 323هـ/935م) في سنة ثلاث وعشرين وثلاثمئة، وقرأ الأبيات وهو يقول: لو كلّ من صبر أعقبَ الظفرَ صبرتُ، ولكن نجدُ الصبر في العاجل يُفني العمر، وما كان أوْلى لذي العقل موته وهو طفل، والسلام”!

كما أن بعض كتابات الجدران تكون مفتاحًا لتوقّع نهايات بعضهم، إذ يروي الأصفهاني عن أبي محمد بن القاسم (ت بعد 300هـ/912م) “أنه قرأ في بعض سياحته على صخرة:

وكلُّ البــلاد بلادُ الفتى ** وليس لأرض إليه نسبْ

قال: فقلت: لا يموت صاحب هذا البيت إلى غريبا”!

وقد تُمثِّل بعض كتابات الرحالة رسائلَ تحذيرية للقادمين إلى مكانها؛ فتخبرهم بأن هذه الأرض ليست أرضًا آمنة أو غير مناسبة لاستيطان العربي، ومن هذا قصة عجيبة يرويها الأصفهاني عن أبي الحسين ابن الشَّلْمَغاني (ت بعد 300هـ/912م) عن شيخ رحّالة من أعلام البصرة كان “ممن دوّخ البلاد وقطع عمره في الأسفار”، قال: “ركبت في البحر في بعض السنين، فأفضى بنا السير إلى موضع لا نعرفه ولا يعرفه المُرَكِّب (= البحّار)..، وطرَحَنا الماءُ إلى جزيرة فيها قوم على صورة الناس إلا أنهم يتكلمون بكلام لا يُفهَم، ويأكلون من المَأْكَل ما لم تجْرِ به عادةُ الإنس”!!

ثم يختم الشيخ البصري قصته قائلا: “فبينا أنا أطوف في تلك المدينة إذ بَصُرتُ بكتابة عربيّة على بابها، فتأملتها فإذا هي: «بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله خالق الخلق وصاحب الرزق، ما أعجب قصّتي وأعظم محنتي، أفْضتني الخطوب وقصدتني النكوب حتى بلغتُ هذا الموضع المهيب، ولو كان للبعد غاية هي أسحقُ من هذا المَحَلّ لبلّغني إليها، ولم يقنع لي إلا بها..»؛ فاجتهدُت بالمسألة عن الرجل وحاله فلم يُفْهَم عني، ولا فهمت عن أحد منهم (= أهل الجزيرة). وأقلعنا في تلك الليلة.. وصرنا إلى بلاد اليمن”!

كما يتخذ بعضهم الكتابة على الجدران وسيلة لتسجيل شهادةِ وفاةٍ قد تصل لأهله ولو بعد حين؛ فقد قرأ رجلٌ على صخرة بقبرص مكتوبًا يقول: “فلان بن فلان البغدادي: قذف بي الزمان إلى هذا المكان:

فهل نَحْوَ بغداد مَعادٌ فيَشـْــتفي ** مَشوقٌ ويحــــظَى بالزيارة زائرُ؟

إلى الله أشكو لا إلى الناس إنه ** على كشْف ما ألقَى من الهمّ قادرُ!

وليست الكتابة من اختصاص أهل الرحلة فحسب، وإنما قد تفيدنا في معرفة هموم الطبقات العاملة والكادحة، ونظرتهم إلى فلسفة الرزق. وفي ذلك يحكي الأصفهاني عن شيخٍ من أهل الكوفة هذين البيتين اللذين كأنهما لعامل كادح يعمل باليوميّة؛ فقال: “قرأتُ على ركن قبة أبي موسى (الأشعري ت 44هـ/665م) التي عندنا:

وليس الرزق عن طلب التمنّي ** ولكن ألـقِ دَلْوَكَ في الدِّلاءِ

تجــيءُ بمِلْئـــها طوْرًا وطوْرًا ** تجيء بحَمْأة وقلــــيلِ ماءِ”!

لوعة اغتراب

وللمسافرين في طلب الرزق علاقة وطيدة بكتابات الجدران؛ فقد مرَّ رجل ببلدة خَرْشَنة التي يقع اليوم مكانها جنوبي تركيا، فوجد رجلًا من أهلها يجيد العربية فحكى له قصة شاب عراقي قال عنه: كان “حسن الوجه نظيف.. غزير الأدب، وكان لا يفارقني، فأقام ببلدنا سنين ثم مرض فعَلَّلْتُه (= عالجه من علته)..، فلم يلبث أن مات ودفنتُه في تلك القبة.. على [جهة] قِبْلة الإسلام، وكان في مرضه كتب على الحائط من البيت الذي كان فيه، ووصّى أن يُكتَب على قبره..، [فنظرتُ] فإذا قد كُتب على الحائط:

تعسّفتُ طولَ السَّيْر في طلب الغِنى ** فأدركَني ريبُ الزمانِ كما تَرَى

فيا ليت شِعْري عن أخِلّايَ: هل بكوا ** لفَقْديَ أم ما مِنهمُ مَن به دَرَى؟!

وكتب الشاعر علي بن الجهم (ت 249هـ/863م) على حائط قبل وفاته، ويبدو أنه ندِمَ على اغترابه عن أهله في طلب الرزق، فلم يحصل الرزق ولا هو فاز بالقرب ممن يحبهم:

يا رحمتا للغريب في البلد النا ** زح ماذا بنفـــــــــــــسه صنعا؟

فارق أحبــابَه فما انتـــــــفعوا ** بالعيش من بعـــــده وما انتفعا!

ومن غريب الأخبار التي حفظتها لنا الجدران عن عذابات المتغربين في طلب الرزق ما رواه الأصفهاني عن أبي الفرَج محمد بن عبد الله الناقد -وهو من رجال القرن الرابع/العاشر الميلادي- عن عمه أنه زار نيسابور (تقع اليوم شمال شرقي إيران)، فوجد في أحد مساجدها شابًّا عراقيا تبيّنَ فيه “أثرَ الشقاء والغربة”، فجعل الفتى يسأله عن بغداد سؤالَ خبير بها والناقد يجيبه، فلما انتهت أسئلة الفتى سأله الناقدُ عن سبب مجيئه إلى نيسابور، فقال: “شقاءُ جَدٍّ ونقصان حظّ”، فعرضَ عليه الناقد بعض المال فأبى؛ قال: “وعرض لي شغلٌ فقمت وتركته في الموضع، فلما عدتُ.. لم أجده، ووجدتُ مكتوبا على الحائط:

لو ماتت النفسُ من جوعٍ ومن كَمَــدٍ ** لما شكــــــوتُ الذي ألـــــقَى إلى أحـدِ

يا ليتني كنتُ أدري ما الذي صنعتْ ** بي الحـــوادثُ بالأهــــــــــلِينَ والولدِ؟!

وبالحبيب الذي ودّعـــــــــــتُه فبـكى ** وقال ما دارَ هذا قَـــــطُّ في خَلَـــــدي!!

فهذه كتابة انفعاليّة كانت ابنة لحظتها، خرجت من هذا الفتى الغريب بأجمل وألطف عبارة، وفيها اقتران حاسة الفنّ بطبقة المهمشين والكادحين في طلب الرزق.

ومما يثير إعجابنا بمستوى الثقافة الشائعة في ذلك العصر؛ أن الكتابات التي يكتبها بعض الخائفين -وهم في أسوأ حالاتهم النفسيّة- لا يذهلون فيها عن تسطير حكمة أو تجربة ثمينة. ومن ذلك ما حكاه أبو القاسم المنجِّم (ت بعد 330هـ/942م) قال: “دخلتُ -في طريقي إلى سيف الدولة (ت 356هـ/967م)- الرَّقَّةَ فنزلتُ بالقصر الأبيض..، [فـ]ـرأيتُ على بقية جدار منه مكتوبًا: حضر عبد الله بن عبد الله -ولِخَطْبٍ ما كتمتُ نفسي وعَمَّيتُ بين الأسماء اسمي- في سنة خمس وثلاثمئة (305هـ/917م) وهو يقول: سبحان من ألهم الصبرَ في البليّة، وحَلُم (= عفا) عن عقوبة أهل الظلم والجبريّة! إخوتي ما أذلّ الغريبَ وإن كان في صيانة، وأشجى قلبَ المفارِق وإن أمن الخيانة، وأمورُ الدنيا عجيبة والأعمار فيها قريبة”!!

كما أن في بعض الكتابات -التي تعبّر عن التفاعل الحرّ بين الكاتبين- ما يتجاوز مجرد الرد على السؤال، أو وضع التجربة بجانب التجربة التي تشبهها، إلى ميل لتحليل بعض الكتابات السابقة ومعرفة الأسباب التي حدت بكاتبها إلى أن يكتبها؛ فقد وُجدتْ على جدار بستان بسمرقند (تقع اليوم بأوزبكستان) أبياتٌ فيها تصريح بميول شاذّة، وتحتها تعليقٌ لأحدهم يعلّل به ذلك السلوك فيقول: “الغريبُ ينبسط في القول والفعل لاطّراحه المراقبةَ وأمنه في هَفَواته من المعاتبة”!

ونختم هذه المرحلة بخبر أورده الأصفهانيّ ونجد فيه تفاعلَ أصحاب المرحلة الثانية مع نظرائهم في المرحلة الأولى، ومعرفةَ بعض العرب بالنقوش الثمودية وفهمَهم لها؛ يقول الأصفهاني: “وُجد على جبل بنواحي ديار ثمود كتابة منقورة في الصخرة، تفسيرُها: يا ابن آدم ما أظلمك لنفسك، ألا ترى إلى آثار الأولين فتعتبر، وإلى عاقبة المُنذَرين فتَزْدَجِر (= ترتدع)! وتحته بخط عربي: بلى، كذا ينبغي”!!

هيمنة مستبطَنة

بعد أن فرغنا من استعراض مرحلة النضج والانتشار لكتابات الجدران، ودلالتها على تطور وعي العربي بذاته ومحيطه من خلال رصد الأصفهاني لأخبار وأشعار المدوّنين على الجدران؛ نخلصُ إلى المرحلة الثالثة التي استبطنت فيها الذاتُ العربيّة هيمنةَ ثقافتِها على العالَم، وراحت تتجلّى في كتابات بعض الرحالة على الجدران في حواضر العالم التي انتهت إليها رحلاتهم.

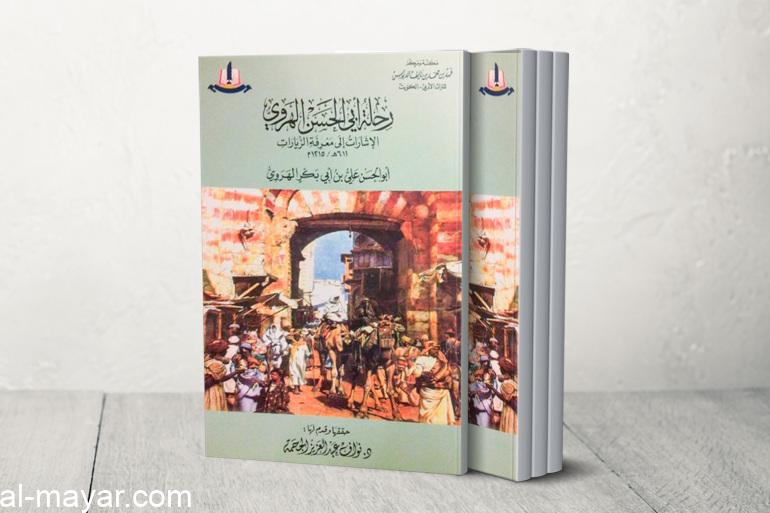

ولسنا نجد لتجسيد هذه المقولة نموذجا أفضل من استعراض تجربة الرحالة أبي الحسن علي بن أبي بكر الهَرَوي (ت 611هـ/1214م) الذي طاف العالم و”كاد يطبق الأرض بالدوران”؛ كما وصفه قاضي القضاة المؤرخ ابن خلّكان (ت 681هـ/1282م) ضمن ترجمته له في ‘وفيات الأعيان‘. ويذكر لنا ابن خلكان ولع هذا الرحالة المسلم باستكشاف الآفاق والكتابة على الجدران، فيقول إنه “لم يترك بَرًّا ولا بحرا ولا سهلا ولا جبلًا من الأماكن التي يمكن قصدها ورؤيتها إلا رآه، ولم يصل إلى موضع إلا كتب خطه في حائطه. ولقد شاهدت ذلك في البلاد التي رأيتها مع كثرتها”.

وقد ذكر الحافظ المنذري (ت 656هـ/1258م) -في ‘التكملة لوفيات النقلة‘- أن الهَرَوي “كان يكتب على الحيطان، وقلّما يخلو موضع مشهور -من مدينة أو غيرها- إلا وفيه خطُّه، حتى ذكر بعض رؤساء الغزاة البحرية أنهم دخلوا في البحر المالح إلى موضع وجدوا في بَرّه حائطًا وعليه خطُّه”!! وترجم له الإمام الذهبي (ت 748هـ/1348م) -في ‘سير أعلام النبلاء‘- فقال إنه “الزاهد الفاضل الجوّال الشيخ.. الذي طوَّف غالب المعمور، وقلَّ أن تجد موضعا مُعتبَرا إلا وقد كتَب اسمَه عليه”!!

وما يهمنا من تراث هذا الرحالة العظيم هو تدويناته الجداريّة التي كان يتركها في عواصم العالم ومدنه، ومشاهد الآفاق ومزاراتها؛ فقد كان يطالع حضارات الأمم دون أن تزدهيه عظمتها فينخدع بها عن ثقافته، بل رسَّخ في نفسه تفوّقَ الحضارة التي ينتمي إليها على تلك الحضارات، ولم يكن يجد فيها إلا مصداقًا لما دعا إليه القرآن العظيم من اعتبار بسِيَر الأمم السابقة.

فمن ذلك ما يحكيه لنا الرحالة الهَرَوي -في كتابه الحافل ‘الإشارات إلى معرفة الزيارات‘ (= المزارات)- من أنه زار مصر ووصف الأهرامات ونزل بالأقصر، فذكر أوصاف عدد من أصنامها وقصورها، وكتب على صدر صنمٍ عملاق هناك: “بسم الله الرحمن الرحيم؛ {أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَأَثَارُوا الأَرْضَ وَعَمَرُوهَا أَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوهَا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ}”. ثم أرّخ كتابته وخطَّ تحتها هذين البيتين من شعر المتنبي (ت 354هـ/965م):

أين الجبــــابرةُ الأكاسرة الأولى ** كَنَزوا الكنوزَ فما بَقِينَ ولا بَقُوا؟

من كلّ من ضاق الفضاءُ بجيشه ** حتى ثوَى فحَــــواهُ لَحْدٌ ضـيّقُ!

رحم الله من نظر واعتبر”!!

ومن عجائبه أنه كتب متنبِّئاً بفتح القدس وعسقلان على جدار مشهد إبراهيم ﷺ، قبل أن يحققه المسلمون بقيادة صلاح الدين الأيوبي (ت 589هـ/1193م). قال الهَرَوي: “دخلتُ ثغر عسقلان سنة سبعين وخمسمئة (570هـ/1174م) وبتّ في مشهد إبراهيم ﷺ ورأيت في ذلك الموضع رسول الله في المنام وهو بين جماعة، فسلمت عليه وقبّلت يده وقلت: يا رسول الله ما أحسن هذا الثغر لو أنه للإسلام! فقال: سيصير للإسلام ويبقى عبرة للأنام!! فاستيقظت وكتب صورة ما رأيت على حائط المشهد من جانبه القبلي، وأرّخته وفُتح القدس وعسقلان سنة ثلاث وثمانين وخمسمئة (583هـ/1187م)، وهذا الخط قد شاهده خلق من التجار والأجناد”.

كما أن أبا الحسن قد وثّق لنا ما رآه من قبور الصحابة والتابعين الذين رأى مشاهد قبورهم في المشرق والمغرب، فيقول: “رأيتُ في جزيرة قبرس (= قبرص) مكتوبًا على حجر بعد البسملة وسورة الإخلاص: «هذا قبر عروة بن ثابت، توفي في شهر رمضان سنة تسع وعشرين للهجرة (29هـ/651م)»، وهذا الحجر مبني في حائط الكنيسة الشرقية، وبها قبر أم حرام ابنة مِلْحان (ت 27هـ/649م) أخت أم سُلَيم (ت نحو 40هـ/661م) رضي الله عنهما؛ والله أعلم”!

ثم ذكر الهَرَوي أنه زار مدينة بلط/بلد التابعة للموصل؛ فقال إن “بها مقام عمر بن الحسين بن علي بن أبي طالب (ت بعد 61هـ/682م)، وقرأت على الحجر الذي ظهر في هذا الموضع ما هذه صورته: «بسم الله الرحمن الرحيم هذا مقام عمر بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم وهو أسير في سنة إحدى وستين، تطوع بعمارته إبراهيم بن القاسم المدائني (ت بعد 103هـ/722م) في صفر سنة ثلاث ومئة، وحَبّس عليه خان (= فندق) القطن من السوق العتيق ببلط»”.

تأثير واسع

ويبدو لنا أن الهَرَوي لم يقنع بما خطّه في حياته في مزارات عواصم العالم، بل أراد لشاهد قبره أن يحكي قصّة شغفه بـ”الغرافيتي” فأوصى أن تُغطى جوانب بناء قبره بكتابات جدارية باكية، نقل لنا نصوصَها المؤرخُ كامل الغزي الحلبي (ت 1351هـ/1931م) في ‘نهر الذهب في تاريخ حلب‘؛ وتقول إحداها: “هذه تربة العبد الفقير الغريب الوحيد علي بن أبي بكر الهَرَوي، عاش غريبا ومات وحيدا، لا صديق يرثيه ولا خليل يبكيه، ولا أهل يزورونه ولا إخوان يقصدونه، ولا ولد يطلبه ولا زوجة تندبه، آنس اللهُ وحدتَه ورحم غربته! وهو القائل: سلكتُ القفار وطفت الديار، وركبت البحار ورأيت الآثار، وسافرت البلاد وعاشرت العباد، فلم أرَ صديقا ولا رفيقا موافقا؛ فمَن قرأ هذا الخطّ فلا يغترَّ بأحد قَطّ”!!

وقد أحدث أسلوب الهروي السائح في “الغرافيتي” والرحلة ظاهرةً مجتمعيةً أثَّرت في معاصريه ودخل بها الأمثال السائرة والأشعار المتناقلة؛ فابن الشَّعّار الموصلي (ت 654هـ/1256م) يترجم -في ‘قلائد الجمان‘- لأحمد بن رُسْتُم النعَّال الموصلي (ت نحو 620هـ/1223م) فيقول إنه “كان يكتب على الحيطان تشبيها بعلي بن أبي بكر الهروي السائح، وكان يميل إلى زيِّ المتصوفة”. ويفيدنا الذهبي -في ‘تاريخ الإسلام‘- بأن الهَرَوي كان يُضْرَب المثلُ بانتشار كتاباته الجدرانية، حتى قال الشاعر المصري أبو الفضل ابن شمس الخلافة (ت 622هـ/1225م) “في رجل يستجدي بالأوراق”:

أوراقُ كُدْيَـــــتِه في بيت كلّ فــــتى ** على اتفاق معانٍ واختلافِ رَوِي

قد طبَّق الأرضَ من سَهْل إلى جبل ** كأنه خطُّ ذاك الســـــائح الهَرَوي”.

وعلى ذكر القبور؛ فإن الأصفهاني يروي -في ‘أدب الغرباء‘- بعض ما استحسنه الأصمعي (ت 216هـ/831م) من شواهد القبور، ومن ذلك ما جاء في قوله: “قرأت على الألواح التي على القبور فلم أرَ كبيتين استخرجتُهما من لوح، وهما:

مُقيمٌ إلى أن يبعث اللهُ خَلْـقَه ** لقاؤُكَ لا يُـــــــــرْجَى وأنتَ قريبُ

تزيد بِلىً، في كل يوم وليلة ** وتُنْسَى كـــما تُسـْــلَى وأنت حبيبُ”!

وكما كان “الغرافيتي” علامة على مسار تحركات الرحالة واجتيازهم بالأماكن، فإنه قد يكون شاهدًا على معاناة سجين في سجنه الضيق؛ فقد ذكر أبو سعيد الغرناطي (ت 685هـ/1286م) -في كتابه ‘المُغْرِب في حُلى المَغْرب‘- أنّ الشاعر الأندلسي أبا بكر ابن الجَنّان الشاطبي (ت بعد 650هـ/1252م) “جَرَت عليه محنةٌ سُجن فيها وقُيِّد، فكتب على الحائط بالفحم وقد أيقن بالموت أبياتا” منها:

ألا درى الصِّيدُ من قومي الصناديدُ ** أني أســـــير بدار الــــــذُّلّ مَصْفودُ

وقد تألب أقـــــوام لســــــــفْك دمي ** لا يعرف الفضلُ مغناهم ولا الجودُ!

ويبدو أن “الغرافيتي” وَجد طريقَه إلى ممارسات كافة فئات المجتمع حتى الوعّاظ والمتصوفة؛ فقد ترجم أبو القاسم الرافعي القزويني (ت 623هـ/1225م) -في ‘التدوين في أخبار قزوين‘- للواعظ أبي بكر الأَسْفَراييني الصوفي (ت 596هـ/1200م)، وقال إنه “كان يكتب على الجدران حيث ينتابه الناس ويمرّون به: يا ابنَ آدمَ مات آدمُ؛ يقصد به ذكر هاذم اللذات (= الموت) وتذكُّره”!

ومن ذلك أيضا ما أورده ابن العماد الحنبلي (ت 1089هـ/1679م) -في ‘شذرات الذهب‘- متحدثا عن نوع من “الغرافيتي” كان يوجبه الجذبُ الصوفي، فقد ذكر عن الصوفي اليمني شمس الدين محمد بن علي السُّودي الشافعي (ت 932هـ/1526م) أنه كان لا ينظم الشعر إلا في حالة الجذب، “فكان يكتب [شعره] بالفحم على الجدران فإذا أفاق محى ما كان كتبه من ذلك، فكان فقراؤه (= مريدوه) -بعد أن علموا منه ذلك- يبادرون بِكَتْبِ ما وجدوه من نظمه على الجدران، فيجمعونه” ويدوّنونه قبل أن يمحوه إذا صحا من جذبه!!

كما دفع انتشارُ الجداريات في حياة الناس الفقهاءَ إلى دراستها وتحديد مدى قوة دلالتها وحجتها القانونية في الإلزام والالتزام في تصرفات الأفراد والعلاقات بينهم؛ ولذا نجد مفتي الحنفية شهاب الدين الحسيني الحموي (ت 1098هـ/1688م) يقرر -في ‘غمْز عيون البصائر‘- أن ما كان من الكتابات “غير مرسوم (= غير موَّثَّق) كالكتابة على الجدران.. يكون لَغْواً لأنه لا عُرْفَ في إظهار الأمر (= المعاملات) بهذا الطريق، فلا يكون حُجَّةً إلا بانضمام شيء آخر إليه كالبيّنة والإشهاد عليه”.