ازدانت الساحة الثقافية العربية مؤخرا بترجمة كتاب مهم للمؤرخ الأميركي الكبير مارشال هودجسون، عنوانه “مغامرة الإسلام”. وهو كتاب مؤسس لدراسة الحضارة الإسلامية، وفق منظور متجاوز للمركزية الغربية التي طبعت المنتج الأكاديمي الغربي في مجمله.

ولأجل تقريب أفكار هذا الكتاب القيّم، تستضف الجزيرة نت الباحث والشاعر والمترجم أسامة غاوجي، مترجم الثلاثية التي صدرت بالعربية عن الشبكة العربية للأبحاث والنشر سنة 2020. ولغاوجي ترجمات سابقة أبرزها كتاب الباحثة البريطانية في مقارنة الأديان كارين أرمسترونغ: “حقول الدم: الدين وتاريخ العنف”. فإلى نص الحوار:

-

حينما نتصفح ترجمتكم القيمة للكتاب المؤسس “مغامرة الإسلام ” لمارشال هودجسون، نجد أنها صدرت عام 2020، بينما صدرت النسخة الأصلية عام 1974، لمَ كل هذه المدة؟

نعم، نحو 50 سنة تفصل بين صدور هذا العمل المرجعي وبين ترجمته إلى العربية. خلال هذه العقود الخمسة، ترجمت إلى العربية مئات الأعمال في الإسلاميات، عشرات منها تعتمد على هودجسون اعتمادا مباشرا في تصوراتها الكلية، وعشرات أخرى تعتمد عليه اعتمادا غير مباشر.

فإن كنت تسأل: ما الذي أبطأ بترجمة هذا العمل؟ فلا شك أن السبب الثاني هو الحجم الكبير لهذا العمل وثقله النظري وعدته الاصطلاحية الثقيلة، وما يجرّه ذلك من صعوبات ومشاق في الترجمة. أما السبب الأول، فهو غلبة سوق الكتب “الخفيفة” على الكتب المرجعية. فهذه الكتب الخفيفة أكثر جاذبية -فيما يعتقد- وأكثر إغراء بعناوينها الرشيقة وأحجامها المتواضعة، بل قضاياها الساخنة، من كتاب وقور مدقق في منهجه، متحرز في خلاصاته، يطلب من قارئه شحذ ذهنه والعناية بدراسة الصورة في كليتها وشمولها على حساب الانشغال بالتفاصيل. تجاوز عائق كهذا منوط عادة بمؤسسات ثقافية غير تجارية تتولى العناية بالمهم والقيِّم على حساب الربح السريع، أو تتطلب ناشرا جريئا.

ما يدعوني إلى السرور هو أنني أرى إقبالا جيدا جدا على الكتاب، على الرغم من ثقله على العقل والجيب. ربما يكون في ذلك نوع من التشجيع للناشرين على العناية بالأصول والكتب المرجعية، ففي العالم العربي -على عكس ما يروج- شريحة واسعة من القرّاء والمثقفين المتلهفين لاقتناء القيِّم وقراءته.

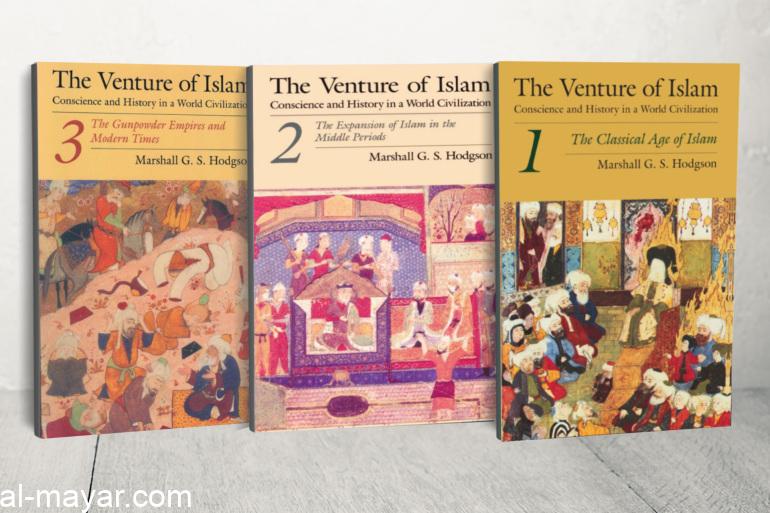

ثلاثية “مغامرة الإسلام” لمارشال هودجسون صدرت منذ أكثر من 5 عقود

ثلاثية “مغامرة الإسلام” لمارشال هودجسون صدرت منذ أكثر من 5 عقود-

حياة هودجسون تخللتها فصول من المعاناة، فهل كان لها وقع في “مغامرة الإسلام”، هل هي التي جعلته يجنح للانحياز لصالح المستضعفين ويقاوم المركزية الغربية وينتج مواقف ضد التمييز العنصري والاحتلال، أم أن الأمر يخالف ذلك؟

قد لا تكفي المعاناة الشخصية في توليد حساسية شخصية ضد معاناة الآخرين، بل قد يتخذ البعض معاناته مبررا لإنزال الظلم بغيره؛ هذا حال الحركة الصهيونية على سبيل المثال. انحياز هودجسون للمستضعفين ومقاومته للاستعلاء الثقافي على الأمم الأخرى صحيح وحاضر في قلب “مغامرة الإسلام”، فالمؤلف يفتتح العمل بمقولة يقتبسها من جون وولمان “إن تخلينا عن النظر إلى البشر بوصفهم إخوة لنا، والاعتقاد بأن الفضل مخصوص بأمة واحدة من دون بقية الأمم، يشير صراحة إلى ظلامية في الفهم”.

كان هودجسون رجلا أخلاقيا من طراز نادر، في مسلكه الشخصي أولا ثم في منهجه التاريخي ثانيا. رفض هودجسون المشاركة في الحرب العالمية الثانية، وتحمل ضريبة ذلك سنوات ثلاث من الاعتقال في العمل الاجتماعي، وكان نباتيا، مدافعا عن قضايا المستضعفين من المسلمين والأميركيين من أصل أفريقي، محبا لغاندي، بل إن الحديث عن أخلاقيته بلغ حد الأسطرة، إذ تقول القصة إنه رأى بعض الفقراء على باب مطعم ارتاده، فعافت نفسه الطعام، وألزم نفسه ألا يتناول إلا البطاطا، والتزم بذلك عاما كاملا حتى أجبره طبيبه على موازنة نظامه الغذائي.

الذي يعني القارئ من هذا هو ما انعكس من هذا الضمير الأخلاقي على منهج “مغامرة الإسلام”، فقد نظر هودجسون إلى عمله كمدخل لتحرير التاريخ العالمي من إرث الاستعلاء الثقافي، ممثلا بنزعة المركزية الغربية التي ترى في الخط الممتد من الإغريق إلى الرومان إلى عصر النهضة فالتنوير ثم الحداثة، العمود الفقري للتاريخ، وترى في تاريخ بقية الشعوب هوامش ثانوية على هذا المتن، متناسية فضل من سبقها وجاورها من حضارات. ثم إن تأريخه لم يأت تأريخا لصراع الممالك ورهانات المصالح الاقتصادية -وإن كان ذلك هو ما يؤسس البنية التحتية للتحليل عنده بالطبع- بقدر ما كان تأريخا للتقاليد الثقافية وللتيارات الاجتماعية، و”للضمير” (وهي الكلمة التي قد يدهش البعض من وجودها في العنوان الفرعي لكتاب مرجعي في التاريخ العالمي).

الأعمق من ذلك أن منهجه في التحليل التاريخي -وإن استند إلى عمق ماركسي صلب- يفسح المجال للفاعل الفرد وللحدث المبدع، الذي يمكن أن يستغل الفجوات في شبكات المصالح القائمة ويعيد تشكيلها. أي إن الإنسان ليس مجرد مفعول به من قبل البنى القاهرة للتاريخ. أضف إلى ذلك كله خلطة تجمع في الوقت نفسه بين الإيمان بوحدة الضمير الإنساني والحفاوة والإعظام للتنوع والفرادة في التقاليد الثقافية (أو قل الحضارات).

-

ذكرتم بأن ريتشارد إيتون أستاذ تاريخ الإسلام في المنطقة الهندية بجامعة أريزونا، يعتبر أن هودجسون قد أحدث 3 قطائع مع من سبقه من المؤرخين والمستشرقين، فما المقصود بالقطيعة النظرية/ الفكرية، وهل لهذه القطيعة علاقة بنقده للمركزية الغربية ونقده للاستشراق؟

دأب المؤرخون على القول إن المسلمين عاشوا “عصرا ذهبيا” كانت لهم فيه إمبراطورية مركزية موحدة، ثم سرى الضعف إلى جسد هذه الإمبراطورية فتفككت وحدتها السياسية، ونجم عن ذلك دخول المسلمين تدريجيا في عصر من الانحطاط الفكري والجمود السياسي الذي لم ينته إلا مع دخول نابليون إلى مصر. وكثيرا ما نسمع أن باب الاجتهاد قد أغلق مع ابن الصلاح، وأن النظر العقلي قد تعطل مع تهافت الفلاسفة للغزالي.

ما يقوله هودجسون هو أن لحظة التفكك السياسي كانت شرارة للازدهار الثقافي، وأن اللامركزية السياسية قد أدت إلى ولادة نظام سياسي واجتماعي مرن وعابر للدول، تتوازى فيه السلطتان الاجتماعية والسياسية، وهو يسميه باسم “نظام الأعيان والأمراء”، بل إن الاجتياح المغولي لم يكن نداء “لسان الكون بالخمول والانقباض” بعبارة ابن خلدون، بل أورث العالم الإسلامي تقليدا سياسيا جديدا كان أكثر احتفاء من غيره بالفنون البصرية والثقافة الأدبية والعلمية، خاصة في النطاق الفارسي.

ولذلك فإن هودجسون يولي أهمية قصوى للمراحل الوسيطة (الممتدة منذ سقوط بغداد بيد البويهيين 334 هـ/945م إلى صعود إمبراطوريات البارود 909هـ /1503م)، ففي هذه المرحلة بلغ الإسلام أقصى اتساع جغرافي له (غالبا دون حروب)، وشهد أعظم ثمار الإبداع الثقافي والأدبي والعمراني. هذه هي خلاصة القطيعة مع الصورة التاريخية السائدة التي رسمها جمهرة من المؤرخين قبله.

أحد الأسباب الجوهرية لهذا التصور المشوه الذي ذكرناه، هو أن المؤرخين وضعوا المنطقة العربية في مركز رؤيتهم وهمشوا ما سواها (رغم أن العرب لا يشكلون إلا 20% من المسلمين في العالم). فلو أننا بدل التركيز على بغداد والقاهرة، وسّعنا نطاق النظر، فنظرنا إلى دلهي في عصر التيموريين، أو إلى أصفهان في عصر الصفويين، أو حتى إلى الأطراف البعيدة شرقا في الأرخبيل الماليزي وغربا في وسط أفريقيا، لكانت خلاصاتنا عن حال بلاد المسلمين بعد “العصر الذهبي” المزعوم مختلفة أشد الاختلاف. هذا أحد أبعاد ما سماه إيتون بالقطيعة في البعد الجغرافي.

أما القطيعة النظرية مع تراث الاستشراق فهي المساهمة الأبرز التي ارتبطت باسمه، حتى أن إدوارد سعيد قد جعل من “مغامرة الإسلام” استثناء في الدراسات التاريخية في الفضاء الأميركي من جهة نزاهة تناوله ودقة منهجه.

كان ملاحظات هودجسون في نقد نزعة المركزية الغربية وأثرها في الدراسات الاستشراقية أسبق من ملاحظات أنور عبد الملك في دراسته المهمة “الاستشراق في أزمة”، ومن ملاحظات إدوارد سعيد.

أسامة غاوجي شاعر ومترجم وباحث في شؤون الفلسفة والفكر

أسامة غاوجي شاعر ومترجم وباحث في شؤون الفلسفة والفكرالأهم من ذلك في نظري هو أن هودجسون لم يكتف بنقد الصور النمطية الاستشراقية أو المقولات المنهجية التي يتم إسقاطها على واقع تاريخي وثقافي مختلف، بل عمد إلى بناء منهج تاريخي عالمي وتطوير عدة اصطلاحية تتجنب المزالق التي سقط فيها من قبله.

على المستوى المنهجي أيضا، كان الاستشراق الكلاسيكي يركز على دراسة النصوص المؤسسة (وهو ما يعرف باسم المقاربة الفيلولوجية)، أما هودجسون فقد أراد أن يتخلص من هذه المقاربة لحساب مقاربة تاريخية أوسع نطاقا: مقاربة تتناول الوقائع التاريخية، وتحلل التقاليد الثقافية وحركتها، وتعنى بتتبع خطوط التأثر والتأثير في الثقافة والتجارة، وتحكم بنيانها عبر دراسة النشاط الاقتصادي وطبيعة البنية السياسية لتوفير فهم أفضل للعالم التاريخي للحضارة المدروسة.

لأجل ذلك كله، وصفت منهج هودجسون بأنه شامل من 3 وجوه: شامل في تتبع كافة مظاهر التغير التاريخي وسبر جميع العوامل المساهمة فيه، وشامل في تغطيته لزمان تاريخي يمتد من أيام الساسانيين وما قبلهم ولا ينتهي إلا مع مرحلة صعود القوميات في العالم الثالث، وشامل أيضا في تغطيته لرقعة جغرافية تمتد من الأرخبيل الماليزي إلى أفريقيا جنوب الصحراء وما جاوزهما.

-

من خلال كتاب “مغامرة الإسلام”، فإن هودجسون يحصر “الانحطاط الإسلامي” في القرن الثامن عشر فقط، ويربطه بعجز المسلمين عن رؤية التطورات المحورية التي كانت تحدث في الغرب، هل يمكن أن توضّح هذه الفكرة ؟

في دراسته “دور الإسلام في التاريخ العالمي”، يقول هودجسون العبارة الملهمة التالية “لو جاء زائر من المريخ إلى الأرض في القرن السادس عشر، فإنه كان سيظن أن الإسلام على وشك أن يسود عالم البشر بأكمله”، فقد كان الإسلام ساعتها في أوج اتساعه، وكان التجار المسلمون قادرين على منافسة منتجات أقرانهم الغربيين والتفوق عليهم، بل كانت دولة واحدة من دول المسلمين المركزية (العثمانية مثلا) قادرة على مواجهة جيوش أوروبا مجتمعة.

لذلك يرى هودجسون أن عصر النهضة الأوروبي لم يكن منبت الصلة على شروط العصر الزراعي (ما قبل الحديث)، ولم يكن مختلفا في ذاته عما شهده المسلمون في عصور الازدهار، وعما شهدته الصين مثلا في عهد سلالة سونغ، حين قدمت للعالم ثلاثية البارود والبوصلة والورق. وربما لو لم تدس خيول المغول قصور الصينيين ومعاملهم لكان الصينيون هم من افتتحوا العصر الحديث (أو العصر التقني كما يسميه مؤلفنا).

هودجسون مؤرخ أميركي بادر لدراسة الحضارة الإسلامية باعتبارها قوة إبداعية عالمية متبنيا إصلاح أخطاء المستشرقين

هودجسون مؤرخ أميركي بادر لدراسة الحضارة الإسلامية باعتبارها قوة إبداعية عالمية متبنيا إصلاح أخطاء المستشرقينولكن عصر النهضة كان مختلفا من جهة ما بعده، أي لأن الظروف التاريخية (طرفية القارة الأوروبية، وبكورية أراضيها، وجدة حضاريتها) سمحت للتحول التقني (الحداثة) أن يتراكم على الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية والفكرية، حتى أحدث تبدلا جوهريا هائلا في نظام العالم.

بهذا المعنى، لم تكن الحداثة حدثا غربيا، بل كانت حدثا عالميا بدأ في الغرب، تماما كما أن التحول نحو المجتمعات الزراعية “المتحضرة” قد بدأ وانتشر وعم المعمورة. الفارق هنا أن تسارع وتيرة التغير في العصر التقني قد أدت إلى خلق فجوة في التطور بين الغرب الحديث وبقية العالم، ثم عمل الغرب على الحفاظ على هذه الفجوة، غالبا بقوة السلاح.

ظلت الاتجاهات التي أسفرت عن التحول التقني في حالة من التراكم في القرنين السابع عشر والثامن عشر، ثم توّجت بحدثين متزامنين هما: الثورة الصناعية التي غيّرت شروط الإنتاج الاقتصادي، والثورة الفرنسية التي أرست معايير جديدة في الاجتماع السياسي، وتلت ذلك على الفور موجات الاستعمار التي أرست الهيمنة الأوروبية على العالم.

في القرنين السادس عشر والسابع عشر، كانت الحاضرة الإسلامية تعيش المرحلة التي أسماها هودجسون عصر “إمبراطوريات البارود”، حيث ظهرت 3 إمبراطوريات مركزية هي التيمورية الهندية والصفوية والعثمانية (ورابعة أقل مرتبة هي الخوارزمية)، شهدت إحداها (التيمورية) تفتحا في الفنون والآداب وحوارا خصبا في الحياة الروحية والدينية، وشهدت الثانية (الصفوية) ثراء علميا وفلسفيا وفلكيا يضاهي ما شهدته أوروبا وقتها، وحافظت الثالثة (العثمانية) على ميزان عسكري مكافئ للجيوش الأوروبية (حاصرت فيينا في 1683، وانتصرت انتصارها الأخير على الروس في 1711).

وعلى الرغم من أن هذه الإمبراطوريات كانت تواجه أزمات داخلية متعددة، فإنها كانت لا تزال قادرة على استعادة حيويتها، لولا أن القوة الصاعدة للغرب قد أخذت تضاعف هذه الأزمات إلى حدود الهزيمة.

يقدم هذا التحليل صورة تاريخية أوفى للوقائع، ويجنبنا ما يقع فيه النظر الارتجاعي -والكثير من نزعات النقد الثقافي- من زلل، حين يأخذ من اختلاف النتائج بين الفريقين دليلا حاسما على اختلاف بين في المقدمات التي أدت إليها.